PICK UP!

2020.06.15

デジタルヘルス領域からイノベーションを起こす 順天堂+ジョンソン・エンド・ジョンソンの共同研究がスタート!

2020年5月、順天堂大学は生涯にわたって「健康と見える喜び」を提供するための医療システムの構築を目指して、ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 ビジョンケアカンパニーとモバイルヘルスを用いた個人の健康データ活用に関する共同研究講座「デジタル医療講座」をスタートさせました。順天堂大学大学院医学研究科眼科学の村上晶主任教授と猪俣武範准教授、中村正裕非常勤講師、ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 ビジョンケアカンパニーの佐々木紀夫シニアマネジャーが、同講座の目的・意義や未来に広がるデジタルヘルスの可能性について語ります。

人生100年時代の「目の健康」を守るアカデミアと企業の目的が一致

村上 人生100年時代を迎え、私たち眼科医は「よく見えること」と「よく生きること」をとても大切に考えています。従来の医療は患者さんが病院に来ていただく施設中心型のものでしたが、近年、モバイルヘルスを利用して患者さんご自身の情報を私たちに提供していただく仕組みが出来つつあります。

また、順天堂大学は国内のコンタクトレンズ研究の先駆け的存在であり、「どうすればレンズを安全に使えるか」を常々模索し、この課題にジョンソン・エンド・ジョンソンとともに取り組んできた歴史がありました。ここにデジタルヘルス領域を得意とする猪俣准教授のような新世代の研究者が登場したことが、今回の講座開設のきっかけとなりました。

猪俣 産学共同研究のメリットは、大学に存在するシーズやアイデアと、企業が持つ社会還元の経験とインフラの融合にある、と私は考えています。周知のとおり、ジョンソン・エンド・ジョンソンは目の健康に取り組むというミッションを持ち、世界のコンタクトレンズ業界をリードするグローバル企業です。

佐々木 弊社はコンタクトレンズ以外にも、幅広い疾患分野において数多くの医薬品や医療機器の開発製造販売を行っています。私は、患者さんによりよい治療を受けていただくためには、どのような仕組みが必要なのか考え続け、「一人ひとりがごく普通に持つデジタルデバイスを活用して、病気の予兆を察知し、早期受診・早期治療につなげる仕組みが作れないか」と思い至りました。そして猪俣先生の研究を知り、「モバイルヘルスにこのような可能性があるのか」「モバイルヘルスを使って患者さんの行動変容を起こす仕組みを構築し、ぜひ社会実装していきたい」と考えたことが本講座開設のきっかけになりました。

もちろん、順天堂大学が国内でもっとも権威ある大学のひとつであること、附属6病院を擁し、国内トップクラスの臨床力があること、「GAUDI」などオープンイノベーション事業にも非常に積極的に取り組まれていることも、講座開設の大きな理由です。

中村 私は2015年より猪俣准教授とモバイルヘルスの共同研究を行ってきました。私自身も臨床で糖尿病内科医や在宅医療を行っており、「患者さんに寄り添うことが大切」という私見を持ち続けています。とくに、大病院にいる医師と患者さんの間にある隙間を埋めることが現場の課題であり、その解決にモバイルヘルスが役立つのではないかと考えて研究を続け、今に至っています。

目指すのは国内最先端の「P4 Medicine」。モバイルヘルスが参加型医療をリアルタイムで推進

猪俣 最大の特徴は、スマートフォンやウェアラブル端末などを利用したモバイルヘルスにより、患者さんや市民の皆さんの日常生活圏から、健康・ライフスタイルに関するデータを継続的に収集すること。この「日常生活圏から」というのがポイントです。従来の施設中心型の医療では、私たちは患者さんが病院に来られるまでその様子が分かりませんでしたが、モバイルヘルスなら患者さんの普段の生活から情報を得ることができます。例えば血圧の値ひとつ取り上げても、病院で測るごく一時的な血圧よりも、患者さんがご自宅で普段の生活を送りながら測る血圧のデータを収集できたほうがいい。患者さんにとっても非常に便利ですよね。

さらに位置情報・気温・湿度などの環境データの収集も可能ですし、スマホ機能を利用したセンサリングによる生体情報の取得も可能です。

村上 要するに、お一人おひとりの健康データを情報化することで、患者さんが自分自身を深く知ることができるのです。日頃、私たちは臨床の現場で患者さんに「この疾患にはこんな治療法があります」「治療法の選択は患者さんのご意思ですよ」などとご説明するわけですが、自分自身をよく知っていなければなかなか理解が難しい。その結果、私たちプロフェッショナルの言葉よりも友人やネットの情報を信じたり、どうにも分からなくて丸投げされる方も残念ながらいらっしゃいます。その点、モバイルヘルスには日頃から自身の健康に関する正確な情報を得るチャンスがある。これはとても興味深い側面だと思います。

猪俣 私たちがモバイルヘルスを使って目指すのは「P4 Medicine」です。「P4 Medicine」とは2011年頃から米国で提唱され始めた概念で、予測医療(Predictive)、個別化医療(Personalized)、予防医療(Preventive)、参加型医療(Participatory)を表します。現時点で「P4 Medicine」を標榜している大学は、国内ではおそらく順天堂大学だけではないでしょうか。

患者さんが自身のことをよく知り、医療リテラシーを高めると、治療効果がより高くなるという仮説があるのですが、モバイルヘルスはこれをリアルタイムで進めることができます。患者さんからデータをいただくだけでなく、個人の情報としてデータをまとめてお返ししたり、ビッグデータとして共有したり、論文化して公開することもできます。一般的に研究開発を経た社会実装には非常に長い時間がかかるものですが、モバイルヘルスはフィードバックなどをリアルタイムに進められるのが大きな特徴でしょう。こうした試みは世界の中でも先進的な分野なので、ぜひ私たちがリードしていきたいと考えています。

収集データから疾病予測や行動変容のアルゴリズムを作成。誰もが使える医療インフラへ

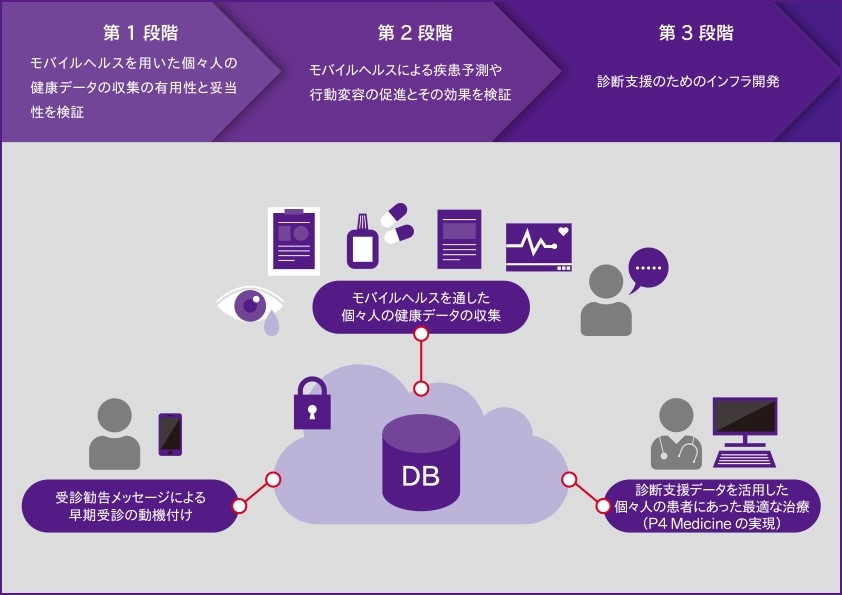

猪俣 次の3つの段階を踏んで、研究を進めていきます。

第1段階では、アプリやウェアラブル端末などを利用したモバイルヘルスを用いて、個人個人の研究データを収集し、妥当性や信頼性、有用性を検証します。

第1段階で得たデータが確かなものだと検証されたら、第2段階では、このデータを用いて疾患予測のアルゴリズムや行動変容を促進するためのアルゴリズムを作成。アルゴリズムを使った人にどのような変化が生まれたかを検証します。

第3段階では、収集・検証したデータを医療機関に渡して医療従事者が治療に使える知識とし、世界中の誰もが使えるインフラを開発。最終的に「P4 Medicine」の実現を目指します。

佐々木 今回は、我々ジョンソン・エンド・ジョンソン 日本法人ビジョンケアカンパニーの取組みとなっていますが、米国のグローバル本社にもさまざまな形で協力を依頼しています。

一例ですが、ユニークな技術を持つ米国のスタートアップ企業を紹介してもらい、コラボレーションの可能性を模索しているところです。もちろん、日本法人の中でも、すでにいろいろな部門と連携を取っていますので、国内とグローバルの両方のネットワークを使って、研究に貢献できると確信しています。

猪俣 まずは第1段階で、これから開発するモバイルアプリを使って、大学病院でしかできない臨床研究を進めていきます。私たちが診察したデータと、患者さんが利用されたアプリのデータとの間にどのように違いがあるのか、検証します。

中村 アプリに関して、大学の研究者が作ったものが一般の方にとって果たして使いやすいかどうか、研究者側だけで判断するのは実は難しいのです。その点、ジョンソン・エンド・ジョンソンはさまざまな製品を開発販売され、どのように一般の方へアプローチすればいいのか、確かなノウハウをお持ちです。大学のアイデアと企業の知見を合わせることで、医療人と一般の方々のより質の高いつながりができると期待しています。

佐々木 弊社はマーケティングにも力を入れておりまして、さまざまな角度から消費者の方々や患者さんのデータ・インサイトを収集・分析しています。例えば、「どういうアプローチをすれば、患者さんに新しい治療法を選んでもらえるのか」「どうすれば早期受診をしていただけるのか」など、膨大なリサーチデータがありますので、アプリ作りに貢献できるのではないでしょうか。

猪俣 やはり産業創出はアカデミアだけでは難しいですね。そのあたりの知恵を企業側からいただいて、私たちの研究だけに留まらず、社会実装に向けて邁進したいですね。

中村 ジョンソン・エンド・ジョンソンのようなグローバル企業と協力すると、私たちの研究成果がスピーディーに世界へ届けられると思います。

佐々木 弊社ビジョンケアカンパニーとしても、日本発のイノベーションを世界へ展開していきたいと思っています。日本は健康意識が高く、世界に類を見ない超高齢社会。ある意味、世界のマーケットの先端を走っていますので、日本モデルを構築できれば、これから高齢化を迎える他の国々にも活用できるのではないでしょうか。

デジタルメディシンの領域で世界を牽引する共同研究講座に!

猪俣 IoMTとは、医療機器とヘルスケアのITシステムをオンラインのコンピュータネットワークを通じてつなぐもの。これにより、遠隔診療やそのためのIoMT機器の開発がさらに加速すると考えています。実際、オンライン診療は最近一気に普及しました。

ただ、デジタルヘルスの社会的ニーズは増加する一方ですが、わが国にはヘルスケア領域特有の規制が障壁となり、スタートアップの参入や育成を阻んでいる現状もあります。そこで内閣府を中心として、「都市や大学を巻き込み、起業家教育やアクセレータ機能を抜本的に強化し、制約を超えたスタートアップ・エコシステム都市の形成支援を目指す」取り組み(スタートアップ・エコシステム拠点形成戦略)が行われています。我々の取組みもこれに貢献できれば、と考えています。

猪俣 デジタルヘルスメディシンの領域で、世界を牽引するような講座にしたいですね。とくにモバイルヘルスに力を入れ、より良いものを社会実装していきたいです。

中村 モバイルヘルスを活用して、患者さんにどれぐらい寄り添えるのか。そのあたりに社会実装の鍵があるのではないかと考えます。今後も、一般の皆様に寄り添う技術を開発していきたいです。

佐々木 人生100年時代の人々の目の健康を守るのが、弊社のミッション。今回の共同研究講座を通じて、人びとの行動変容を促す仕組みを作り、眼科での早期受診や定期検診の受診率向上に貢献したいと考えています。実は弊社ビジョンケアカンパニーにとって、大学との共同研究はかなり久々の取組みになります。それほど順天堂大学の研究にはインパクトがあったということです。

猪俣 私たちが掲げているミッションは、「Joy、Just、Joint(JIN)」の3つの「J」。Joyはヘルシーライフ&ヘルシービジョンを、Justはプレシジョン・メディシンを、Jointは参加型医療を表します。ちなみに、Jointの中には、順天堂大学の学是である「仁(JIN)」も含まれています。

中村 もちろん、順天堂大学の「J」とジョンソン・エンド・ジョンソンの「J」も表現しています。

猪俣 最後に、私たちと共に意欲的なイノベーションを起こしたいと考える人材も募集中ですので、ぜひ集っていただきたい。大学院生、インターン、博士研究員(ポスドク)など、新しい領域に興味と関心と意欲を持つ方をお待ちしています。また、患者市民参画(PPI: Patient and Public Involvement)も積極的に推進していきたいですね。

プレスリリース〔2020.05.12〕

「順天堂大学とジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 ビジョンケア カンパニーがモバイルヘルスを用いた個人の健康データ活用に関する共同研究を開始」

村上 晶

順天堂大学大学院医学研究科

眼科学 主任教授

猪俣 武範

順天堂大学大学院医学研究科

眼科学 准教授

中村 正裕

順天堂大学大学院医学研究科

眼科学 非常勤講師

佐々木 紀夫

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

ビジョンケアカンパニー シニアマネジャー