PICK UP!

2020.01.16

診断から終末期まで! 国内初のデバイス外来と在宅医療開発講座を開設

神経変性疾患ではアルツハイマー病に次いで患者数が多いパーキンソン病。順天堂大学医学部附属順天堂医院では2019年9月、進行期のパーキンソン病及び運動障害疾患の患者さんにデバイス治療を提供する「DAT(Device Aided Therapy:デバイス治療)外来」を開設。さらに翌10月には、パーキンソン病専用ホーム「PDハウス」を運営する株式会社サンウェルズとともに、共同研究講座「ICT制御に基づく在宅医療開発講座」をスタートさせました。最先端のパーキンソン病治療について、順天堂大学医学部神経学講座の大山彦光准教授が語ります。

【順天堂大学】動画2019:大山彦光先生(医学部神経学講座)

国内初!パーキンソン病のデバイス外来を開設

パーキンソン病のデバイス治療(DAT)には、大きく分けて脳深部刺激療法(DBS)とレボドパ・カルビドパ経腸療法(LCIG)の2種類があります。

DBSとは脳の深部に電極を挿入し、脳内回路の異常な興奮を電気刺激で妨害し、それ以上先へ伝わらないようにする治療法です。一方、LCIGは薬剤を持続的に空腸内や皮下に注入するもので、パーキンソン病に対して有効性が報告されています。

脳深部刺激療法(DBS)

レボドパ・カルビドパ経腸療法(LCIG)

順天堂大学では国内でDBSが認可されて以降、2006年から治療を開始し、治療実績を挙げています。LCIGは保険適用になってまだ3年程度ですので、患者さんやご家族もご存じない方が多いかもしれません。

順天堂医院におけるデバイス治療の新規導入は年間約70例と、国内トップクラスの実績です。おそらく国内の大学病院であればデバイス治療は可能でしょうが、DBSとLCIGの両方を高いクオリティで実施できるところは少ないでしょう。海外でも両方の選択肢をしっかり選べる病院は多くありません。当院では早い時期からDBSに取り組み、チーム体制を確立していることもあり、国内初のデバイス外来の開設が可能になりました。

多職種チームがシームレスに連携し、患者さんを支える

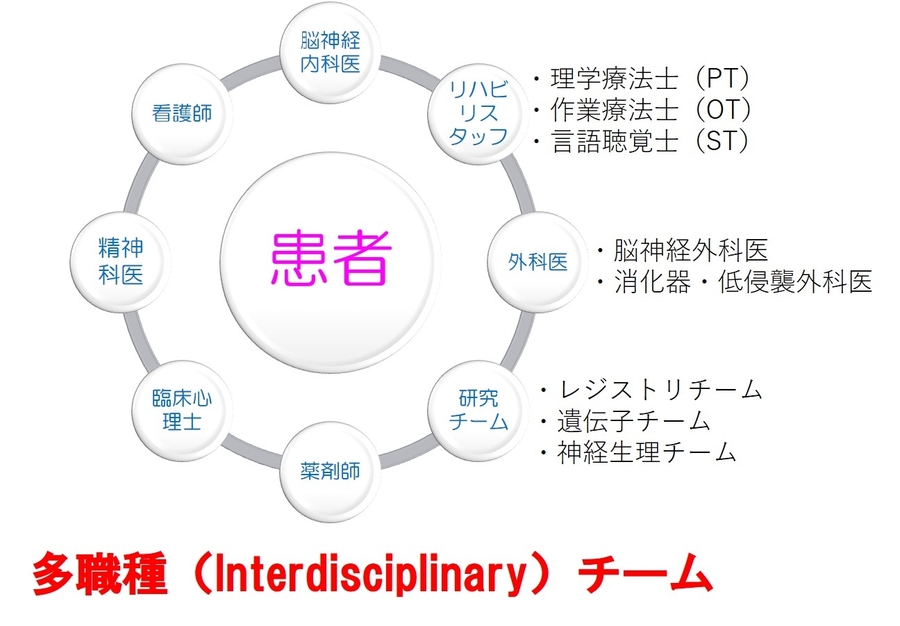

デバイス外来の特徴は、多職種チームによる総合的なケアの提供です。

DBSもLCIGもかなり複雑な治療法ですので、適切な患者さんに、適切な評価・治療をするのは、ひとりの医師だけでは限界があります。デバイス外来では脳神経内科医はもちろん、外科医、精神科医・臨床心理士、リハビリスタッフ、看護師、薬剤師、研究チームなどから構成される多職種チームが患者さんに対応します。

DBSの場合、脳の手術が必要ですので、もともとは脳神経外科医が中心になって患者さんに関わっていました。ところが、発症から進行期まで一貫して治療に携わるのは脳神経内科医です。ある時期にDBSの手術を受けても、術後も刺激の調整だけではなく、薬物治療が必要な方がほとんど。すると、「手術のことは脳神経外科医に」「お薬のことは脳神経内科医に」という状況になり、患者さんが右往左往されることが過去にはよくみられました。その点、順天堂では、多職種チームが患者さんに対応するようにしているので、シームレスな連携で患者さんを支えることができます。

米国の多職種チーム方式を採用。オール順天堂のエキスパートが集結!

デバイス外来では、まず若手の脳神経内科医(フェロー)が患者さんの問診やひと通りの神経診察を行い、現状の問題点を整理します。そして上級の専門医にプレゼンテーションし、治療方法をディスカッションします。デバイス治療の必要性があり、患者さんがその治療に適していれば、各種検査へ。認知機能の検査は臨床心理士、身体機能の検査は理学療法士など、各分野のスペシャリストが必要な検査と評価を行います。

この多職種チームによる連携手法は、2009~2011年に米国・フロリダ大学運動障害センターへ留学した際に学んできた方法です。留学当時、国内での治療の進め方に課題を感じていた私は、フロリダ大学の多職種連携の手法を目の当たりにし、「ぜひ日本でも実現したい!」と痛感。帰国後、診療科を越えた連携を徐々に進め、今般のデバイス外来の誕生につながりました。実現できた背景には、順天堂に各分野のエキスパートがおり、多職種チームを作りやすい土壌があったことは間違いありません。

「90分ごとの服薬から解放された!」~続々と届く喜びの声

ちなみに、チーム医療のメリットは予想以上です。患者さんは私たち医師には言えないことも、看護師やリハビリを担当する理学療法士にはおっしゃったりします。カンファレンスを行うと医師が気づかない問題点が明らかになることもあり、チームでアプローチする重要性に気づかされます。

また、デバイス治療中の患者さんからも、多くのお声が寄せられています。パーキンソン病の薬物治療では90分ごとに服薬するケースが少なくはないのですが、薬があまり効かないと体が動かなくなりますし、反対に効きすぎると体が勝手に動き出してしまう不随意運動(ジスキネジア)が起きてしまいます。

その点、LCIG治療では朝と晩にポンプの操作をするだけで、ポンプが自動で薬を注入してくれるため、90分ごとの服薬から解放されるのです。ご本人はもちろん、ご家族もお薬の準備から解放され、「自由に外出できるようになった!」と大変喜んでいただいています。

パーキンソン病専門ホームにて複数のセンサーで遠隔モニタリング

パーキンソン病の治療に携わって感じるのは、患者さんが来院されるのはベストの状態のときであり、私たち医師は悪いときの状態を診られないこと。そこで悪い状態のときにどのようなことが起きているのか抽出しようと、株式会社サンウェルズとの共同で「ICT制御に基づく在宅医療開発講座」をスタートさせました。

株式会社サンウェルズはパーキンソン病専門ホーム「PDハウス」を運営する福祉施設運営会社。「PDハウス」ではスタッフにパーキンソン病特有の問題点について研修を行い、施設を運営されています。そこで複数のセンサーを設置し、遠隔モニタリングを行う予定です。

例えば、廊下に赤外線センサーを設置すると、患者さんが転倒される際の動作を記録できます。さらに患者さんの体にウェアラブルデバイスを装着してバイタルサインを記録。これら複数のデバイスを組み合わせることで、患者さんの状態をより正確につかむことができます。

施設や自宅での環境を変えるホームアダプテーション

同講座の試みはまだ始まったばかりで、どのような課題が抽出されるのか、誰にもわかりません。ただ、私たちがパーキンソン病の患者さんを診察していると、「自宅で転んで転倒した」というお話を多々耳にするので、薬やデバイスの進化だけでなく、住宅環境を整えていく必要性を感じます。

例えば、「PDハウス」で転倒が多い場所があったとします。その様子を赤外線カメラでモニタリングできれば、手すり設置などの対策を打つことができます。パーキンソン病は視覚の補助があれば前に進みやすいという特有の症状があるので、足のすくみによる転倒の対策として、足を出しやすいよう足跡の目印をつけるなど、物理的な環境そのものを変えてしまう方法もあります。こうした試みを私たちは「ホームアダプテーション」と呼んでいます。問題を1つ1つ解決していくことで、患者さんがより安全・安心・快適にご自宅で過ごせるはずです。

これからの超高齢社会では、パーキンソン病の患者さんにも一人暮らしの方が増えるでしょう。現在は施設での研究ですが、いずれは在宅にも応用できるよう、研究を進めていきたいです。

診断から終末期まで一貫して患者さんに関わりたい

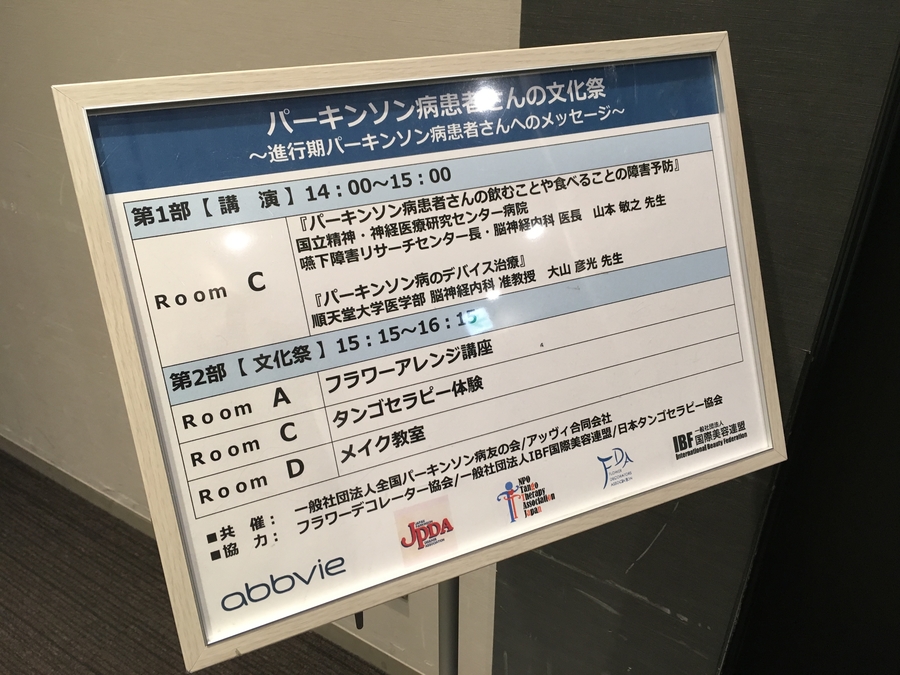

私は患者会が実施するイベントにも積極的に参加しています。患者会では、踊ることで運動機能の回復を目指すタンゴセラピーや、温泉旅行などを実施されています。順天堂でも最近、初めて診断を受けた患者さんを対象にした教室を開催しました。外来では充分に説明する時間がなかなか取れませんので、教室では正確な情報を患者さんに伝えることができます。

2019年10月22日(火)に開催された「パーキンソン病患者さんの文化祭~進行期パーキンソン病患者さんへのメッセージ~(共催:一般社団法人全国パーキンソン病友の会/アッヴィ合同会社)」

私たちは「パーキンソン病に関する全てを改善したい」「診断から終末期に至るまで、患者さんのために関わりたい」と考えています。今回の取り組みを通じて最後の最後まで専門医が診療を続けられるシステムを作り、患者さんのよりよい生活に一貫して貢献したいと考えています。

大山 彦光(おおやま・げんこう)

順天堂大学医学部神経学講座 准教授

2002年、埼玉医科大学医学部卒業。2010年、順天堂大学医学研究科にて博士号取得。米国フロリダ大学Movement Disorder Center フェロー、順天堂大学医学部神経学講座助教を経て、2014年4月より、順天堂大学医学部神経学講座准教授。

専門は不随意運動疾患(パーキンソン病、振戦、ジストニア、トゥーレット症候群)、脳深部刺激療法・iPS細胞移植療法、光遺伝学、三次元動作解析・遠隔医療。

日本内科学会認定医、日本内科学会総合内科専門医、日本神経学会専門医、日本定位脳神経外科学会・機能的定位脳手術技術認定医、Fellow of AANを取得。