PICK UP!

2025.09.26

物理的ストレスを受けたとき細胞内では何が起きているか ~拓かれた薬学部の学び~

生物には、外界からの刺激や体内で起こる変化を感知して、応答するさまざまな仕組みが備わっています。生体内で起きているそれらの仕組みを分子レベルで解き明かし、新たな側面から病気の原因解明や治療法開発にアプローチをしているのが、順天堂大学薬学部 生体応答情報学分野の名黒功教授です。薬剤師を目指す学生が多い薬学部ですが、創薬や基礎研究など薬学の幅広い魅力も知ってほしいという名黒先生に、最先端の研究について伺いました。

研究のキーワードは水と塩!

~細胞内のたんぱく質はどのように浸透圧を感知するか~

――まずは主な研究テーマについて教えてください。

個々の細胞は、ストレスを感知するとそれに応答して変化する「たんぱく質(酵素)」を介して緻密に制御された情報伝達が行われることで環境変化に対応しています。私は、細胞レベルでのストレス応答を研究テーマとして、その分子メカニズムを解明しようとしています。

――特に注力している研究対象は何ですか。

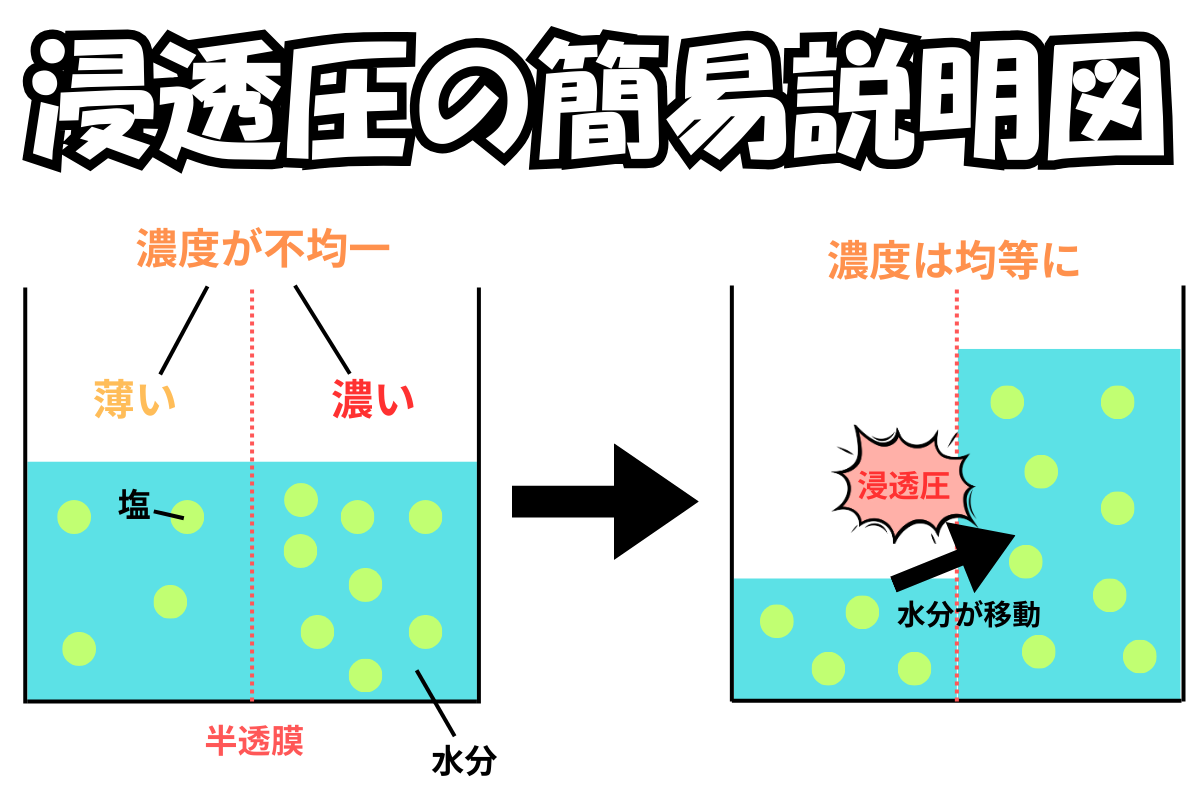

長らく対象としているのは、「浸透圧」に対する細胞の応答です。浸透圧とは、塩分濃度が異なる水溶液が半透膜を隔てて隣り合って存在している場合に、低濃度側から高濃度側へ水分子が移動するときに生じる圧のことです。浸透圧がかかわる身近な現象だと、ナメクジに塩をかけると縮む・死んでしまうことが挙げられます。実は、ナメクジの表面も半透膜で覆われているので、ナメクジに塩をかけると表面の食塩濃度が高くなり、浸透圧によって体内の水分が体外へと出ていきます。ナメクジは溶けていると勘違いされていますが、実際は水分を失って脱水状態になり、縮んでいます。

生体内では細胞膜や毛細血管壁などが半透膜の役割を果たし、細胞内外の水分バランスを一定にして細胞機能を正常に保っています。塩分の過剰摂取が、高血圧をはじめとした病気に関わることや、老化で体内の水分が失われることはよく知られているので、体内の浸透圧環境(水分と塩分のバランス)の乱れは健康維持に悪い影響を及ぼすと漠然と認識されているといえるのですが、詳細なメカニズムはまだ明らかになっていません。そこで私たちは、水と塩という身近な物質による浸透圧に着目しました。浸透圧環境が細胞内でのシグナル伝達や生体にどのような影響を与えるか解明し、浸透圧が関わる病気の原因解明や治療法開発に新たな側面からアプローチを目指しています。

浸透圧の感知・応答に関わるASK3(キナーゼ)を発見

――細胞内の浸透圧について、主な研究成果を教えてください。

私はストレスに対する情報伝達を研究する中で発見した、浸透圧に応答する「ASK3」というキナーゼ(リン酸化酵素)*1を中心に研究を進めてきました。発見当初、ASK3の機能を明らかにするにあたって、腎臓組織で多く発現していることに注目しました。腎臓は体内の水分と塩分のバランスを調整する役割もあることから、浸透圧が関連しているのではないかと考えて解析したところ、予測通り浸透圧によってASK3の活性が変わることがわかりました。ASK3は、低浸透圧で活性化し、高浸透圧で不活性化するという両方向性を示します。しかも反応は敏感で、数分単位という速さで活性が変化します。これは生体内の浸透圧を感知する分子として非常に優れているといえます。

*1キナーゼ(リン酸化酵素)・・・ATP(アデノシン三リン酸)などの高エネルギーリン酸結合分子からリン酸基を基質分子に転移させ、その分子を活性化したり機能を変えたりする酵素。

――ASK3の働きは生体にどのように影響するのでしょうか。

ASK3は浸透圧変化を迅速に感知し、細胞体積の回復に関わっていると考えられます。また、腎臓で水分と塩分のバランスや血圧調整に重要なWNKキナーゼを制御しており、血圧調整にも関与していることがわかりました。

浸透圧を軸にさまざまな疾患との関わりも研究

――ASK3のほかに着目していることはありますか。

細胞外の浸透圧変化に応じて、ミトコンドリアの酸素呼吸や代謝が変化することです。培養細胞を用いた実験では、高浸透圧ではミトコンドリアの酸素呼吸活性が下がり、低浸透圧では上がることがわかりました。この反応は非常に速く、スイッチのように働いて細胞が瞬時に代謝を変化させていました。

――この現象は体内のどんなところで見られるのでしょうか。

真っ先に思い浮かぶのは腎臓ですが、マクロファージやT細胞などの免疫細胞が浸透圧を利用して自らの役割を変化させている可能性もあると考えています。近年、ナトリウムMRIという最新の画像診断法によって、がんや感染症の患部にナトリウムが蓄積していることが明らかになりました。私たちは、マクロファージやT細胞が高ナトリウム環境を感知し、代謝変化というスイッチをオンにして、ウイルスなどの異物や異常な細胞などを攻撃しているのではないか、という仮説を立てています。

――浸透圧ストレスに着目することで、新たな病態解明につながる可能性があるのでしょうか。

そう思います。物理化学的ストレスの中でも、活性酸素や熱の影響を調べる研究は多いですが、浸透圧に注目した研究は比較的少ないです。しかし水と塩に対して生じる浸透圧は生命維持に不可欠のため、病気や老化にも深く関わっているはずです。例えば、老化によって肌の弾力が失われることについて考えてみると、弾力には水分が必要になので、この現象を浸透圧の視点から検証するのも面白いでしょう。疾患と水分と塩分の関係では、高血圧のほかにがんや自己免疫疾患との関連もわかってきています。これらも浸透圧ストレス応答という観点から解明できる可能性があり、より効果的な水分補給法や創薬ターゲット探索につながると考えています。

他分野との共同研究

――他分野との共同研究にはどのようなものがありますか。

現在進めている共同研究の一つでは、超解像顕微鏡法を活用し、細胞内ミトコンドリアを観察しています。通常の顕微鏡では見えない構造も可視化できるため、浸透圧によるミトコンドリア形態変化の解明に役立つと考えています。また、全身の臓器が連携して調節する「全身性体液保持機構」について研究しています。この研究をきっかけに、海水魚や淡水魚、砂漠に住むカエルを研究対象とする研究者たちとも議論を交わし、「生き物と水分保持」「浸透圧応答」といったユニークなテーマに発展しています。

基礎研究や創薬研究を志す人材も育成する薬学部

――将来の目標や今後取り組みたい研究テーマを教えてください。

現在は浸透圧を中心に研究していますが、細胞が物理的な力や温度など外的刺激をどのように捉えるかにも関心があります。さまざまなストレス応答を分子レベルで解き明かすことは、創薬の種になるだけでなく、生物としての私たちの理解を深めることにもつながります。また、同じキャンパスに健康データサイエンス学部があるので、AIやビッグデータを活用した研究も行いたいと思っています。これまでの研究は分子単位でシグナル伝達系を解析してきましたが、細胞内の2万個の遺伝子の働きを人間が網羅的に理解するのは困難です。AIを用いたシミュレーションでは人が理解できる単分子レベルの挙動を超越した、細胞全体での動きやネットワーク化されたモジュール単位のシグナル伝達を捉えることで、新しい視点での理解につながるのではないかと考えています。

――ほかに順天堂大学内でコラボレーションしたい研究領域はありますか。

私たちが研究している浸透圧変化とマクロファージの関係は、がん微小環境のシグナル伝達にも関連します。そのため医学部や薬学部の臨床系研究者と連携し、実際の疾患での動態を検証することを目指しています。また、水分と塩分、代謝は持久力やスポーツパフォーマンスにも関係するため、スポーツ健康科学部との協働も視野に入れています。効率的な水分補給方法や持久力の向上を細胞単位で解析できたら、面白いなと思います。このような学際的環境に魅力を感じたことも、順天堂大学に着任した一つの理由です。

――最後に、順天堂大学薬学部を志望する人に向けてメッセージをお願いします。

薬学部は薬剤師になるための学部と考える人が多いかもしれません。しかし、薬剤師として薬を調剤するだけでなく、製薬会社での薬開発、厚生労働省や保健所での薬品管理、化粧品・食品会社での研究開発など、幅広い分野で役立つ知識が身につきます。薬が効く仕組みを知りたいという人には基礎研究領域も開かれており、その成果を社会に還元することも可能です。順天堂大学薬学部は基礎研究の研究者も充実しており、3学部多職種連携ワークショップ(医学部・医療看護学部・薬学部)の実施など、他学部との距離が近いのも強みです。薬学部に入学したら薬剤師資格取得が第一の目標ですが、基礎研究や創薬研究に興味がある人にとっても刺激的な環境です。薬学部の魅力をぜひ知っていただきたいと思います。

順天堂大学薬学部HP

https://www.juntendo.ac.jp/academics/faculty/pha/

2026年度入学者向け薬学部パンフレッド

https://www.d-pam.com/juntendo/2514872/index.html?tm=1#target/page_no=1